Mot-Clé : thèse

Soutenance de thèse d’Hanadi Ettroudi

Hanadi Ettroudi soutient sa thèse de doctorat en Mécanique Numérique et Matériaux le 1er juillet 2021

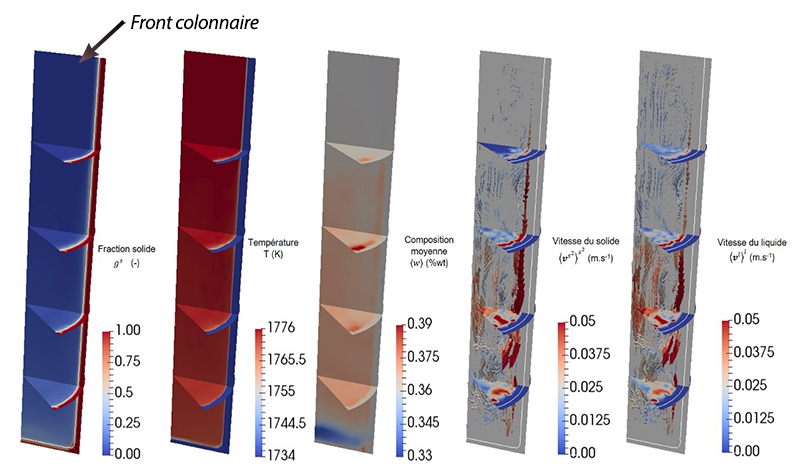

Modélisation numérique multi-échelle des structures de solidification, de la macroségrégation et de la Transition Colonnaire-Equiaxe

Hanadi Ettroudi a réalisé sa thèse dans l'équipe 2MS sous la supervision de Charles-André Gandin et Gildas Guillemot, côté CEMEF et Hervé Combeau, MINES Nancy dans le cadre du projet national FUI Soft-Defis. Hanadi soutient sa thèse de doctorat en Mécanique Numérique et Matériaux le 1er Juillet 2021 devant le jury suivant (sous réserve de l'avis des rapporteurs) :

– Denis NAJJAR, Professeur des Universités, Centrale Lille, Rapporteur

– Kader ZAIDAT, Maître de conférences, Institut Polytechnique de Grenoble – PHELMA, Rapporteur

– Lounès TADRIST, Directeur de recherche CNRS, Aix-Marseille Université – Institut Universitaire des Systèmes Thermiques Industriels, Examinateur

– Marie BEDEL, Maître de conférences, Arts et métiers Paris-Tech, Examinateur

– Miha ZALOŽNIK, Chargé de recherche CNRS, Université de Lorraine-Institut Jean Lamour, Examinateur

– Marvin GENNESSON, Ingénieur R&D, Centre de recherche CREAS, Invité

Résumé :

Intégré au projet national FUI SOFT-DEFIS, une activité de recherche a été réalisée visant à contribuer au développement d'un outil numérique prédisant la formation des structures de solidification équiaxe et colonnaire, ainsi que la zone de transition et les ségrégations chimiques associées dans la coulée des gros lingots en acier. Jusqu'à présent, les modèles utilisent généralement la méthode des volumes finis. Un premier modèle basé sur la méthode des éléments finis a été proposé mais limité à la solidification équiaxe. Ce dernier est étendu, dans ce projet de recherche, pour modéliser à la fois les structures colonnaires et équiaxes. Une méthode Level Set est appliquée afin de suivre la croissance du front colonnaire. Sa vitesse est calculée à l'aide d'un modèle de cinétique de croissance développé pour les microstructures dendritiques. Les grains équiaxes se développent dans le liquide en surfusion devant le front colonnaire et peuvent être transportés. Deux sources des grains équiaxes sont modélisés : la germination hétérogène ainsi que la fragmentation. Le modèle considère la morphologie dendritique pour les deux microstructures. Un critère de blocage solutal est utilisé pour prédire la position de la transition colonnaire-équiaxe. Les équations de conservation sont résolues en utilisant une méthode de splitting séparant les deux étapes de transport et croissance. Des simulations 2D et 3D ont permis de tester les différentes briques du modèle pour des petits lingots. Le modèle est appliqué, enfin, à l'échelle des lingots industriels pour prédire l'évolution des structures développées et des zones ségrégées, en comparaison avec les analyses expérimentales des partenaires du projet.

Mots-clés : Solidification, Modélisation, Transition colonnaire-équiaxe, Éléments finis, Macroségrégation, Multi-échelle, Fragmentation, Lingots

Soutenance de thèse de Jules Baton

Jules Baton soutient sa thèse de doctorat en Mécanique Numérique et Matériaux le 4 juin 2021

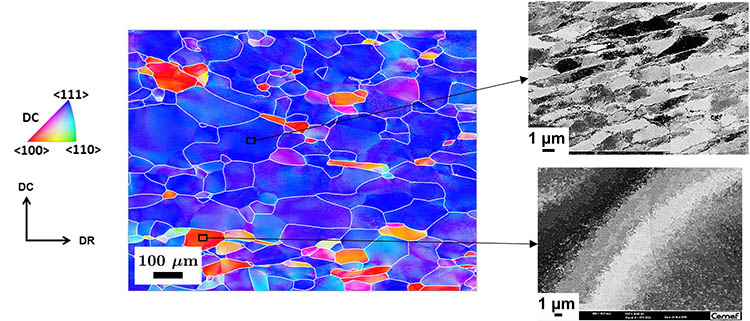

Structures de dislocations dans le tantale pur déformé à froid : évolutions et influences sur la restauration et la recristallisation

Jules Baton a réalisé sa thèse dans l'équipe MSR, sous la supervision de Nathalie Bozzolo et Charbel Moussa dans le cadre d'un projet de recherche avec le CEA. Jules Baton soutiendra sa thèse de doctorat en Mécanique Numérique et Matériaux le 4 juin 2021 devant le jury suivant :

Résumé :

Soutenance de thèse de Yoan Boussès

Yoan Boussès soutient sa thèse en Mécanique Numérique et Matériaux le 5 mai 2021

Prédiction et modélisation des propriétés mécaniques des composites dentaires – approche expérimentale, théorique et numérique

Yoan Boussès a fait sa thèse dans l'équipe CSM, sous la direction de Yannick Tillier, CEMEF et de Nathalie Brulat,Chercheure associée, Faculté de Chrirurgie Dentaire, Université Côte d'Azur. Ce projet a été mené dans le cadre du projet ANR Toothbox* sur financement d'Armines. Il soutient sa thèse de doctorat en Mécanique Numérique et Matériaux le 5 mai 2021 devant le jury suivant :

-

Pr. Brigitte GROSGOGEAT (Univ. Lyon 1 LMI-Univ. Claude Bernard, Villeurbanne) : rapporteur

-

Pr. Daniel RITTEL (Inst. de Technologie d'Israël, Haifa, Israël) : rapporteur

-

Pr. Pierre COLON (Université de Paris, Paris) : examinateur

-

Pr. Pierre-Olivier BOUCHARD (MINES ParisTech-CEMEF, Sophia Antipolis) : examinateur

Résumé :

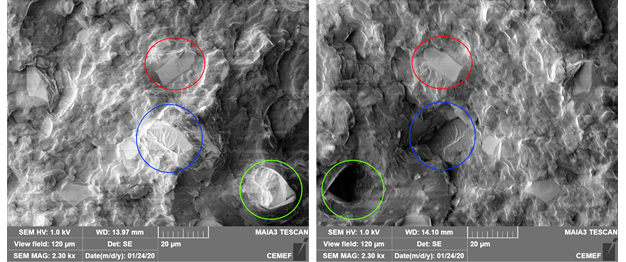

Les lésions carieuses étant les pathologies dentaires les plus répandues, la restauration des tissus lésés est un problème de santé publique mondial. Les fabricants de résines composites de restauration se doivent donc de proposer des matériaux toujours plus performants et durables tout en répondant aux recommandations sanitaires. Ce processus de développement est coûteux et pourrait être amélioré par une meilleure compréhension de leur comportement mécanique et par l’élaboration de modèles théoriques et numériques prédictifs de leurs propriétés.

Dans cette thèse, un matériau expérimental est testé avant et après des protocoles de vieillissement accéléré (thermocyclage). Un protocole expérimental détaillé a été établi pour que les résultats soient reproductibles et comparables entre eux. Des modèles prédictifs de la limite élastique et du module élastique, initialement proposés pour d’autres applications, sont confrontés aux résultats de campagnes expérimentales puis adaptés aux spécificités des composites dentaires, fortement chargés. Le recours à un modèle numérique de composite permet en outre d’enrichir la base de données expérimentale en jouant par exemple sur les modules des constituants, sans avoir à produire réellement les matériaux. Malgré certaines limitations de cette approche innovante, la confrontation des résultats expérimentaux, théoriques et numériques offre des perspectives très encourageantes. Ils permettent notamment de prédire plus simplement des caractéristiques essentielles des composites, d’effectuer des liens directs entre des propriétés macroscopiques et microscopiques, et d’améliorer la compréhension des mécanismes de vieillissement de ces matériaux.

Mots-clés : Caractérisation mécanique des composites dentaires, Thermocyclage, Interfaces, Modélisation numérique, Propriétés élastiques

Image MEB des deux faciès de rupture d'un composite non-vieilli. Observation de charges fracturées (en rouge) et contournées (vert et bleu)

*Projet ANR-16-CE08-0024 – TOOTHBOX – Boite à outils expérimentale et numérique pour le développement de composites dentaires plus durables

Soutenance de Robin Vallée

Robin Vallée soutient sa thèse en Physique le 30 mars 2021

Suspensions de particules inertielles dans des écoulements turbulents.

Robin Vallée a réalisé sa thèse dans l'équipe CFL sous la direction de Jérémie Bec et Elie Hachem dans le cadre d'une bourse CNRS.

Résumé :

Soutenance de thèse d’Emilie Forestier

Emilie Forestier soutient sa thèse en Mécanique Numérique et Matériaux le 29 mars 2021

“Etude de la microstructure induite du PEF, un polymère biosourcé, lors d’étirages uniaxiaux et biaxiaux au-dessus de la transition α”

Emilie Forestier a réalisé sa thèse au sein de l’équipe MPI, sous la direction de Noëlle Billon en collaboration avec Nicolas Sbirrazzuoli, Professeur de l’Université Côte d’Azur, Institut de Chimie. Sa thèse a été financée par l’Adème.

Son jury est composé des personnalités suivantes :

Résumé :

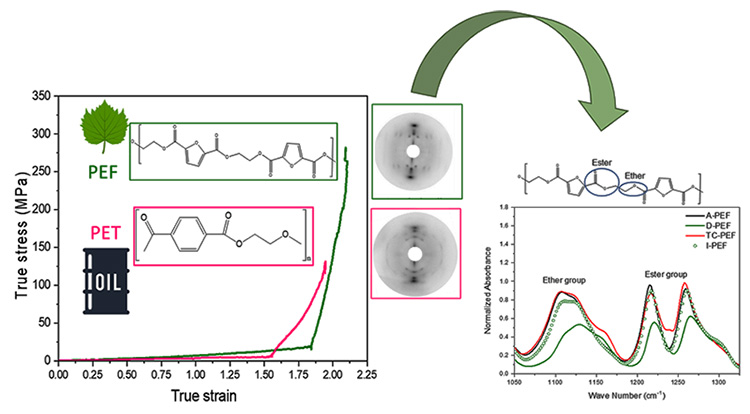

Etirage uniaxial du PEF (matériau biosourcé) et du PET. Influence de l’étirage sur la partie aliphatique de la chaine.

Mots-clés : Cristallisation sous étirage, étirage uniaxial et biaxial, polymère biosourcé, analyse microstructurale, PEF, comportement thermomécanique.

Soutenance de thèse de Prashanth Thirunavukkarasu

Prashanth Thirunavukkarasu soutient sa thèse en Mécanique Numérique et Matériaux le 31 mars 2021

Analyse du comportement en écoulement à la paroi de polymères dans des conditions de mélangeur interne

Prashanth Thirunavukkarasu a réalisé sa thèse dans l’équipe CFL avec Edith Peuvrel-Disdier et Rudy Valette sur un projet de recherche avec Michelin.

Résumé de sa thèse :

Le procédé de mélange interne est crucial pour la fabrication de mélanges de caoutchouc car il détermine les propriétés finales du produit. La compréhension des phénomènes interfaciaux lors du mélange est cruciale pour l’évaluation du procédé, la détermination des paramètres du procédé et la simulation numérique du procédé. Ces phénomènes comprennent le glissement à la paroi, l’adhésion et le mouvement des surfaces libres. L’évolution des vitesses de glissement a été caractérisée indirectement avec des méthodes rhéologiques classiques. Un prototype a été conçue et développée pendant cette thèse afin d’observer les surfaces libres des fluides visqueux sous cisaillement en régime permanent. Un petit volume d’un fluide silicone visqueux permette l’observation des surfaces libres en contre-rotation. Les vitesses de stabilisation ont été étudiées pour différentes conditions de vitesse des cylindres, de volume de fluide, de rugosité de surface et de nature des surfaces de cylindre. La contribution de l’énergie d’adhésion semble négligeable. Enfin, l’influence du cisaillement sur le mouvement et la forme des surfaces libres a été explorée par la méthode des éléments finis. L’énergie d’adhésion a été intégrée dans les simulations numériques qui montrent un effet clair de l’énergie d’adhésion sur la forme et le mouvement de la surface libre. Par contre, le niveau d’énergie d’adhésion nécessaire dans le cas des fluides visqueux est beaucoup trop élevé pour être observé expérimentalement.

Mots-clés : Mélange interne, Caoutchouc, Glissement à la paroi, Mouvement des surfaces libres, Adhésion