Mot-Clé : recherche

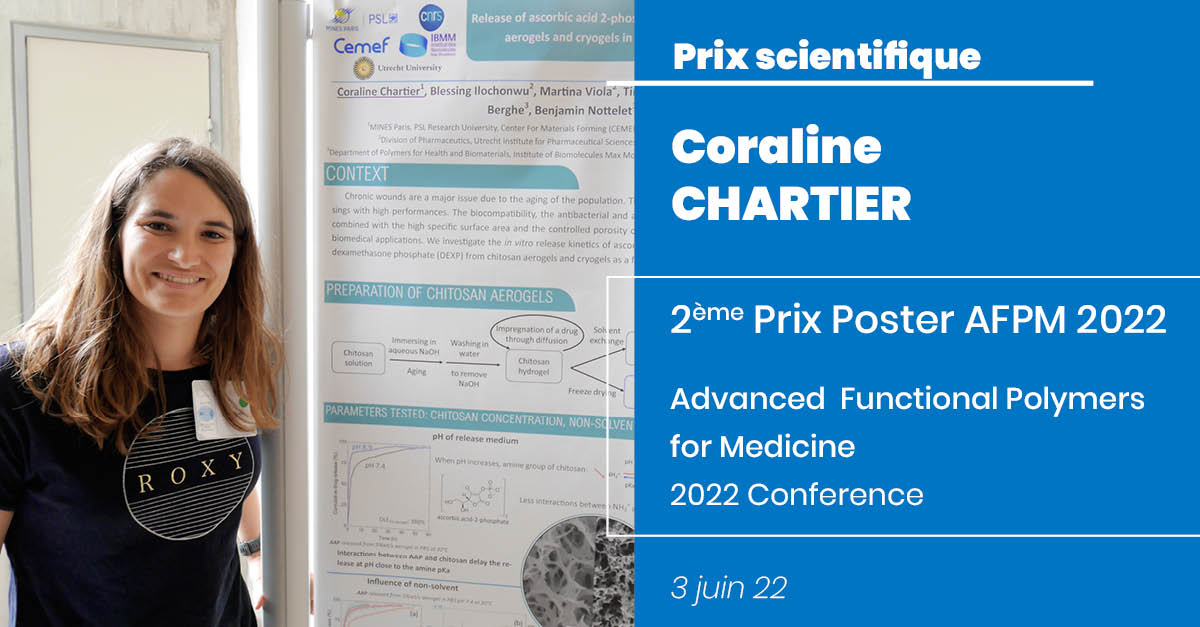

Coraline Chartier reçoit le 2ème prix poster de l’AFPM 2022

Félicitations à Coraline Chartier, doctorante de 3ème année.

Ses travaux de thèse ont été récompensés à la Conférence internationale AFPM 2022 par le 2ème prix poster. Elle a présenté ses avancées sur les applications pour le pansement des plaies par des aérogels et des cryogels de chitosan : Release of ascorbic acid 2-phosphate and dexamethasone phosphate from chitosan aerogels and cryogels in view of potential wound dressing applications.

La conférence "Advanced Functional Polymers for Medicine" s'est tenue à Sophia Antipolis du 1 au 3 juin. L'édition 2022 était organisée par Sytze Buwalda et Tatiana Budtova de l'équipe BIO.

La thèse de Coraline Chartier est en co-direction avec l'Institut de Biomolécules Max Mousseron de l'Université de Montpellier (Benjamin Nottelet et Hélène Van Den Berghe).

Coraline a déjà été primé pour ses travaux à la 4ème EPNOE Junior Scientist Meeting (Prix poster 2021).

Soutenance de thèse de Mehdi Roula

Ahmed Mehdi Roula soutient sa thèse de doctorat en Mécanique Numérique et Matériaux le 20 mai 22.

Soutenance de thèse d’Ichrak Rahmoun

Ichrak Rahmoun soutient sa thèse de doctorat en Mécanique Numérique et Matériaux le 19 mai 22.

Modélisation Thermomécanique des procédés de fabrication de modules photovoltaïques

Ichrak Rahmoun a effectué sa thèse dans les équipes MPI et CSM en collaboration avec le CEA. Elle soutient sa thèse de doctorat en "Mécanique Numérique et Matériaux" le 19 mai 2022 devant le jury suivant :

– Prof. Veronica Bermudez, Qatar Environment and Energy Research Institute, rapporteur

– Prof. Cyrille Sollogoub, CNAM, rapporteur

– Prof. Corinne Alonso, Université de Toulouse Paul Sabatier III, examinateur

– Prof. Fabrice Schmidt, Mines Albi, examinateur

– Prof. Jean-Luc Bouvard, Mines Paris, examinateur

– Prof. Pierre-Olivier Bouchard, Mines Paris, examinateur

– IR Aude Derrier, CEA Liten, examinateur

Résumé :

Les modules photovoltaïques (PV) sont constitués de couches photovoltaïques actives (Silicium, passivation), de couches d'encapsulation protectrice (polymères) et de plaques de verre. La performance et la durée de vie des modules PV dépendent en partie de leur capacité à résister à différentes contraintes environnementales, liées aux phénomènes thermomécaniques, physiques, chimiques et/ou électriques. Dans le cadre de ce travail, nous nous intéresserons plus particulièrement aux contraintes résiduelles induites lors de la fabrication. Celle-ci comporte l'interconnexion électrique entre les cellules PV du module, par soudage ou collage de lignes conductrices, et l'encapsulation protectrice par des couches de polymères et de verre par le procédé de lamination (pressage à chaud). Ces contraintes résiduelles peuvent être à l'origine de défaillances observées sur les modules (délamination, fissure des cellules, rupture d'interconnexions…etc.), soit dès la fabrication soit, en s'ajoutant aux contraintes de service, au cours de la vie des modules PV. L'enjeu de ce travail de thèse sera de modéliser les procédés d'encapsulation et d'interconnexion des cellules afin de mieux comprendre leur influence sur les principales défaillances observées sur les modules.

Mots-clés : Module photovoltaïque, procédé de lamination, procédé d’interconnexion, modélisation thermomécanique, contraintes résiduelles

Soutenance de thèse de Marie-Anne Vidal

Marie-Anne Vidal soutient sa thèse de doctorat en Mécanique Numérique et Matériaux le 4 mai 22.

Etude du fluotournage inverse de tubes : élaboration d'un protocole d'analyse expérimentale et numérique

Soutenance de thèse de Charles Brissot

Charles Brissot soutient sa thèse de doctorat en Mécanique Numérique et Matériaux le 14 avril 22.

Étude numérique et expérimentale des phénomènes d'ébullition – Application à la trempe

Soutenance de thèse de Brayan Murgas

Brayan Murgas soutient sa thèse de doctorat le 7 avril 22.