Mot-Clé : recherche

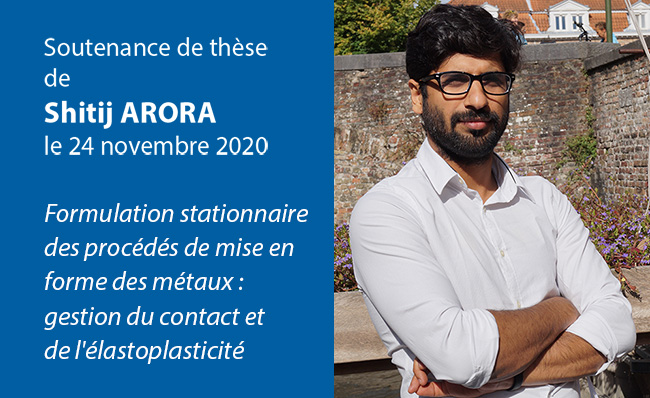

Soutenance de thèse de Shitij Arora

Shitij Arora soutient sa thèse en Mécanique Numérique et Matériaux le 24 novembre 2020 sous réserve de l'accord des rapporteurs.

Son sujet : "Formulation stationnaire des procédés de mise en forme des métaux: gestion du contact et de l'élastoplasticité".

Shitij Arora a fait sa thèse sous la supervision de Lionel Fourment, décédé des suites d'une longue maladie en novembre 2019. Il la termine sous l'encadrement de Pierre Montmitonnet.

Il soutient sa thèse de doctorant en Mécanique Numérique et Matériaux le 24 novembre 2020 devant le jury composé de :

Résumé de son travail de thèse :

Le 1er prix Pierre Laffitte remporté par Juhi Sharma

Juhi Sharma remporte la médaille Pierre Laffitte 2020 pour ses travaux de thèse sur les superalliages.

La 4ème édition du Prix Pierre Laffitte a nominé 10 doctorants de 2ème année.

Le 23 octobre consacrait la journée à leurs présentations orales devant un jury composé de personnalités du monde académique et du milieu industriel. Quinze minutes de présentation et presque autant pour répondre aux questions étaient données à chaque étudiant en lice pour démontrer à la fois le travail scientifique de leur thèse ainsi que la valeur d'innovation pour l'industrie française.

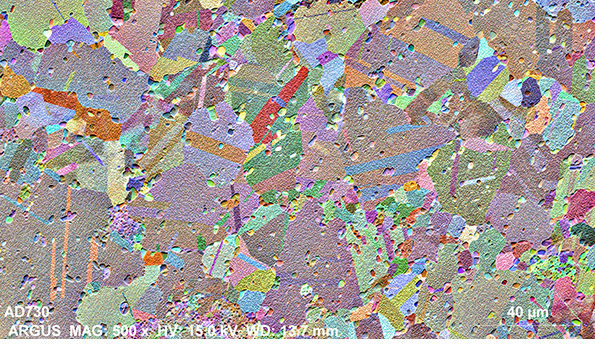

Juhi Sharma, doctorante dans l'équipe MSR, sous la direction de Nathalie Bozzolo et Charbel Moussa, a obtenu le 1er prix Pierre Laffitte. Juhi travaille sur l'évolution de microstructure au cours du forgeage du superalliage base nickel VDM Alloy 780. Elle réalise sa thèse en collaboration avec la société VDM Metals.

Le 1er prix est doté d'une gratification de 1500 €.

Juhi entourée de Nathalie Bozzolo, son encadrante et Elie Hachem, instigateur du Prix Pierre Laffitte

Nicolas Guigui, doctorant à Inria, et Anaïs Hagege, doctorante à l’Université Côte d'Azur, ont remporté respectivement le 2e et 3e prix.

Parmi les finalistes, notons la participation de deux autres doctorants CEMEF :

Hassan Ghraieb est doctorant dans l'équipe CFL sous la direction d'Elie Hachem et Philippe Meliga. Il s'intéresse au couplage de la mécanique numérique et de l'intelligence Artificielle pour le design et l'optimisation de forme. Hassan fait un très bon travail sur le machine learning et l'apprentissage par renforcement. Ses développements sont d'ores et déjà appliqués à la trempe industrielle et pourraient servir de nombreuses autres applications.

Hassan Ghraeib lors de sa présentation

Duncan Gilbert est doctorant dans l'équipe Rhéologie des suspensions concentrées à l'Institut de Physique de Nice (Elisabeth Lemaire) et dans l'équipe CFL du CEMEF (Rudy Valette). Il s'intéresse à l'impact de la rigidité des particules sur la rhéologie d’une suspension non‐brownienne avec de nombreuses applications, notamment cosmétique ou médicale.

Duncan Gilbert lors de sa présentation

Bravo à Juhi et à tous les finalistes qui ont montré une grande maturité dans leurs travaux de recherche et dans leur présentation.

> > Retrouvez l'événement en images

>> En savoir plus sur le doctorat au CEMEF

A propos du prix Pierre Laffitte :

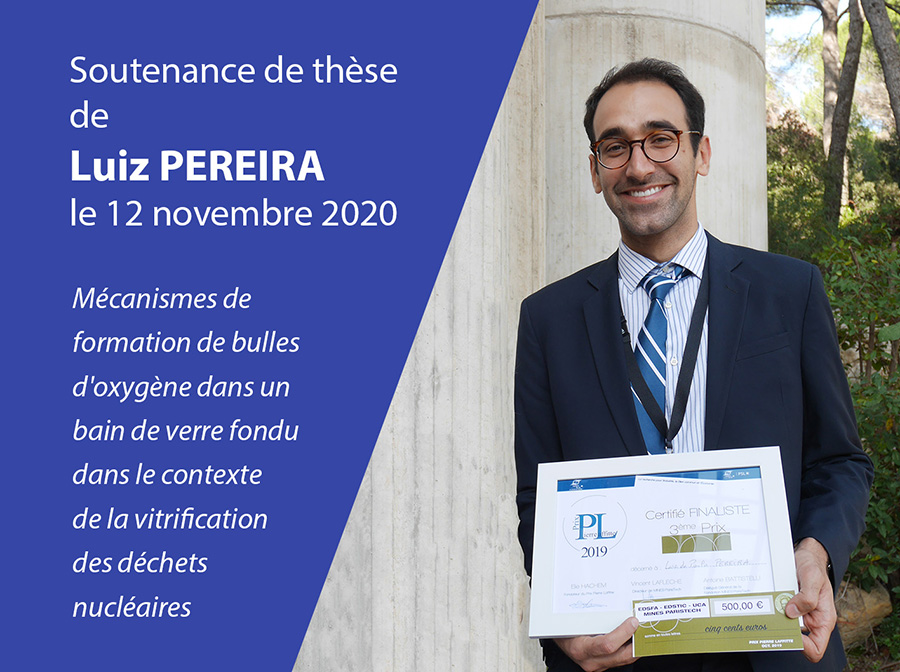

Soutenance de thèse de Luiz Pereira

Luiz Pereira soutient sa thèse en Mécanique Numérique et Matériaux le 12 novembre 2020 sous réserve de l'accord des rapporteurs.

Sa thèse porte sur les mécanismes de formation de bulles d'oxygène dans un bain de verre fondu dans le contexte de la vitrification des déchets nucléaires.

Ce travail de recherche a été réalisé sous la supervision de Franck Pigeonneau dans l'équipe CFL, dans le cadre d'un projet avec le CEA.

Résumé de son travail de thèse :

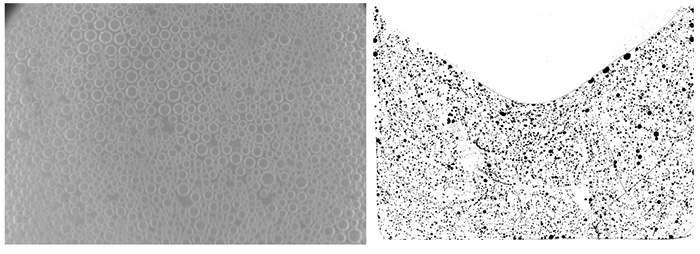

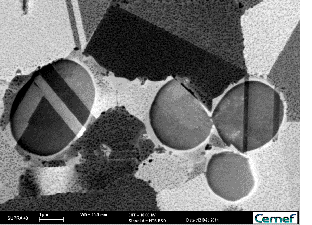

A gauche : groupe de bulles dans du verre borosilicate fondu à 1200°C, image de caméra in-situ

A droite, groupe de bulles dans du verre borosilicate fondu à 1050°C, microscopie optique

Nos recherches au service d’une mission de la NASA

La sonde du projet OSIRIS-REx de la NASA a fait son "posé-décollé" sur l'astéroïde Bénou, mercredi à 7h50 du matin, heure française. C'est la concrétisation de plusieurs années d'un immense travail rassemblant de nombreuses équipes de recherche. C'est l'histoire d'une sonde lancée de Cap Canaveral le 8 sept. 2016 pour atteindre l'astéroïde Bénou en 2018 pour récupérer des échantillons de roches, mission accomplie le 20 octobre dernier (heure américaine). Moment historique, car c'est aussi la première fois que cette opération est menée et nous sommes fiers d'y contribuer.

Quand nos développements numériques servent une mission de la NASA

Difficile de faire le lien entre nos activités de recherche en mécanique numérique et une missions spatiale vers l'astéroïde Bénou. Pourtant, deux chercheurs du CEMEF, Marc Bernacki et Daniel Pino Muñoz participent au projet OSIRIS-Rex (*) de la NASA.

Pourquoi cette mission ?

L'objectif d'OSIRIS-REx est de prélever des échantillons de régolithe – couche superficielle formée de roches et de poussière – de l'astéroïde Bénou pour les ramener sur terre. Leur étude intéresse pour deux raisons : premièrement, ce sont des matériaux minéraux inorganiques primitifs. Ils ont très peu changé depuis la formation des astéroïdes et offrent des informations sur la création de nore système solaire. Ensuite, les chercheurs font l'hypothèse que le régolithe contient des molécules organiques qui pourraient expliquer l'origine de la vie sur terre.

Quels challenges pose cette mission ?

Parmi les nombreux challences, une des questions à laquelle il faut pouvoir répondre est de savoir où sur Bénou prélever les échantillons. Car la sonde doit effectuer un posé-décollé (Touch And Go = TAG) pour aspirer des prélèvements dont la taille ne dépasse pas 2cm pour une masse totale comprise entre 60g et 2kg. Son atterrissage rapide requiert une aire libre de gros rochers de 25m².

Depuis son arrivée en décembre 2018, la sonde analyse et cartographie l'astéroïde. Des instruments envoient des informations aux chercheurs pour leur permettre de choisir la meilleure localisation. Ils récupèrent ainsi des visuels de l'astéroïde et des cartes de températures. Les images transmises n'ont pas une résolution suffisante. Les visuels peuvnet être identiques mais finalement être très hétérogènes. Les cartes de températures sont utiles mais les modèles 1D utilisés par les astronomes se basent sur un nombre élevé d'hypothèses. Et bien sûr, les surfaces topologiques nous sont inconnues.

Il faut donc pouvoir proposer un site pertinent pour ce TAG car la sonde ne pourra pas faire de nombreuses tentatives.

L'apport du CEMEF ?

Et après ?

Projet de longue haleine. En août 2019, la sélection s'affine et quatre sites sont retenus. Puis au final deux sites (un site principal et un site de secours) sont choisis. Des répétitions du TAG ont été faites en août dernier… Et depuis, tout est mis en oeuvre pour s'assurer le succès de l'opération.

L'histoire ne s'arrête pas ici. Quelques jours après cette fabuleuse performance, les images ont confirmé que la sonde a récupéré suffisamment de matière, 60 grammes minimum. La décision a été prise de mettre la capsule de stockage en sécurité. Il n'y aura pas de deuxième approche au sol. Atterrissage de la sonde prévu en 2023.

Crédit photos : NASA/Goddard/University of Arizona

* OSIRIS-Rex pour Origins-Spectral Interpretation-Resource Identification-Security-Regolith Explorer

Médaille d’argent du CNRS pour Tania Budtova

La cérémonie a eu lieu samedi et a célébré les talents CNRS 2020 de la DR20 avec Tania Budtova médaillée d'argent.

Si les circonstances sont peu propices aux cérémonies, nous sommes heureux que celle-ci est eu lieu. Tania Budtova a reçu sa médaille d'argent du CNRS des mains d'Aurélie Philippe, Déléguée Régionale CNRS DR20 samedi 10 octobre.

Retour en images de cette cérémonie au goût particulier. Beaucoup d'invités n'ont pu être présents. Néanmoins, ce fut avec plaisir, émotion et convivialité que cette cérémonie a permis à Tania Budtova de recevoir sa médaille d'argent 2020 du CNRS.

Elle fait partie des 22 récipiendaires 2020 pour cette catégorie qui distingue des chercheur.es pour l’originalité, la qualité et l’importance de leurs travaux, reconnus sur le plan national et international.

Tania Budtova est récompensée pour ses travaux sur les aérogels. (>> voir l'article dédié)

Le discours d'Elisabeth Massoni n'a pas manqué de témoigner des grandes qualités personnelles et scientifiques de Tania.

C'est Aurélie Philippe, la Déléguée Régionale DR Côte d'Azur qui lui a remis son trophée.

Tania a bien sûr évoqué son parcours qui l'a mené de Russie au CEMEF à Sophia Antipolis.

Elle a remercié ses collègues passés et présents, notamment Patrick Navard, qui l'a invité à venir faire plusieurs séjours de chercheure invitée et Edith Peuvrel-Disdier, collègue des débuts.

Et ses "petits" comme elle aime appeler si affectueusement tous ses étudiants, doctorants, stagiaires, postdocs… dont la majeure partie n'a pu venir assister à la cérémonie et qu'elle a présentée dans son petit film d'introduction. Sans eux, elle n'est rien, dit elle.

Une grosse pensée pour elles et eux !

TOPAZE, une nouvelle chaire industrielle ANR pour le CEMEF

L’ANR a retenu le projet TOPAZE lors de l'appel à projet 2019. TOPAZE est la deuxième chaire Industrielle consécutive coordonnée par Nathalie Bozzolo.

Elle va poursuivre les travaux commencé au travers de la première Chaire industrielle ANR Safran OPALE qui se termine fin 2019. Les avancées au sein d’OPALE ont donné envie à l’équipe de continuer. C’est ainsi que Nathalie Bozzolo soumet un nouveau projet à l’ANR qui a été convaincue. En effet, la chaire industrielle TOPAZE fait partie des cinq projets retenus à l’appel ANR 2019. Elle réunira les mêmes équipes CEMEF, Institut P’ et SAFRAN et commencera début 2020.

La Chaire TOPAZE reprend l’objectif de la chaire OPALE : optimiser les propriétés de superalliages base nickel polycristallins par le contrôle des microstructures issues de la mise en forme. TOPAZE se concentrera sur les superalliages γ-γ’.

Ces superalliages sont employés pour la fabrication de pièces de turboréacteurs en raison de leur tenue mécanique à hautes températures. L’objectif est de pouvoir augmenter leur rendement énergétique, de façon à consommer moins et réduire leur impact écologique. Les superalliages γ-γ’ sont les seuls matériaux capables de satisfaire aux exigences de fabrication des disques de turbine des parties les plus chaudes des moteurs. Ils sont utilisés sur les derniers moteurs d’avion ou d’hélicoptères et le seront pour plusieurs décennies. Parmi les nombreux verrous, notons celui au coeur du travail de la chaire TOPAZE. Il s’agit de l’extrême complexité des mécanismes métallurgiques à l’œuvre dans les superalliages γ-γ’.

Huit sujets de thèse fonderont ce programme de recherche. A noter que l’acquisition au CEMEF d’un nouveau microscope 3D équipé d’une chambre de traitement thermique offrira des moyens exceptionnels à ces études.

SAFRAN, cofinanceur de la première chaire, renouvelle son soutien et co-finance cette nouvelle chaire.

C’est un signal fort pour Nathalie Bozzolo : C’est pour nous un exploit, dont on rêvait, sans vraiment oser y croire. Obtenir l’aval de l’ANR pour deux chaires industrielles consécutives, c’est un super cadeau. Nos partenaires SAFRAN nous font confiance et considèrent nos travaux de recherche. C’est une belle reconnaissance et un nouveau beau challenge qui s’offre à nous, de maintenir nos travaux au premier plan de la scène académique internationale et à la hauteur des attentes de nos partenaires industriels.

La chaire TOPAZE a été inaugurée le 10 février 2020 dans les locaux de SAFRAN. A cette occasion, Nathalie Bozzolo a répondu à quelques questions >>> Voir la vidéo.

La chaire TOPAZE en bref :

|

– Durée : 4 ans – Partenaires académiques : CEMEF, Institut P’ – Partenaire industriel : Safran – Thèses : 8 – Budget global : 1.9 M€ |

>> En savoir plus sur le site de la Chaire TOPAZE